鳥獣被害と対策

Damage and countermeasures

鳥獣被害と対策

鳥害

野生鳥類による被害は、ハト、スズメ、カラス、ヒヨドリ、ムクドリなどの鳥害が多くみられます。ビル・マンションのベランダや屋上施設、工場、倉庫、寺院などに飛来し、営巣し、糞や羽毛などにより汚染され、異臭、ダニ、感染症の原因となり人体にも健康被害を及ぼします。また、金属や塗装の腐食の原因となり建物を劣化させます。

生態について

ハト

- 種子・穀物・果実などの植物性のものが主食であるが、昆虫なども食べることがある。

- 繁殖期は、主に春と秋で、年6回産卵することもある。

- 産卵から巣立ちまでの期間は約2か月。

- 一度安全と認識し、定着したねぐらや営巣場所に対しては非常に執着心が強い。

スズメ

- 基本的には雑食性。主に植物の種子や果物、昆虫の幼虫などを好んで食べる。

- 繁殖期は、2~8月で年2回産卵する。

- 産卵から巣立ちまでの期間は約40日。

- 換気扇カバーの中、プレハブの鉄骨の隙間や穴など、直径3cmほどのわずかな隙間から入り込んで営巣をする。

駆除について

大きく①侵入防止対策②停留防止対策③個体数低減の3つの方法があります。

①侵入防止対策【防鳥ネット】

鳥類によって網目の大きさを変える必要があります。鳩は50㎜以下、スズメは20㎜以下とします。

ネットの色は基本的に黒をお勧めしています。紫外線に強く劣化しにくいためと他の色に比べて目立たないからです。

金具を打設する方法と、樹脂製の専用留め具を接着剤で設置する方法があります。

-

ベランダの防鳥ネット設置

紫外線に強く、目立たない黒色のネットを使用します。

-

接着工法

穴をあけない接着工法も可能です。

-

太陽光パネルの対策

太陽光パネルに鳩が巣をつくるケースも多発しています。

②停留防止対策【電気ショックシステム・有刺剣山・ワイヤー・忌避剤】

鳥類の執着心の強さに応じて、施工方法を選択します。巣を作っていると執着心が強く、追い払い効果の高い電気ショックシステムなどを使います。最近鳥を見かけるようになったという程度であれば、費用がかからない忌避剤(鳥類専用の特殊ジェル)を使用します。

-

電気ショックシステム

電気ショックシステムは、強めの静電気程度の痛みを鳥類に与えて追い払います。

-

有刺剣山

有刺剣山は、ステンレス製の針状器具で耐久性に優れています。

-

防鳥ワイヤー

手すりなどに極細のワイヤーを設置します。

-

忌避剤

忌避剤は味覚や臭覚を刺激する成分を練り込んだ特殊ジェルです。

③個体数低減【捕獲】

工場の天井など構造が複雑でネットを張れない、他の方法ではコストがかなり高くなる、といった現場では、捕獲して個体数を減らす方法をとります。

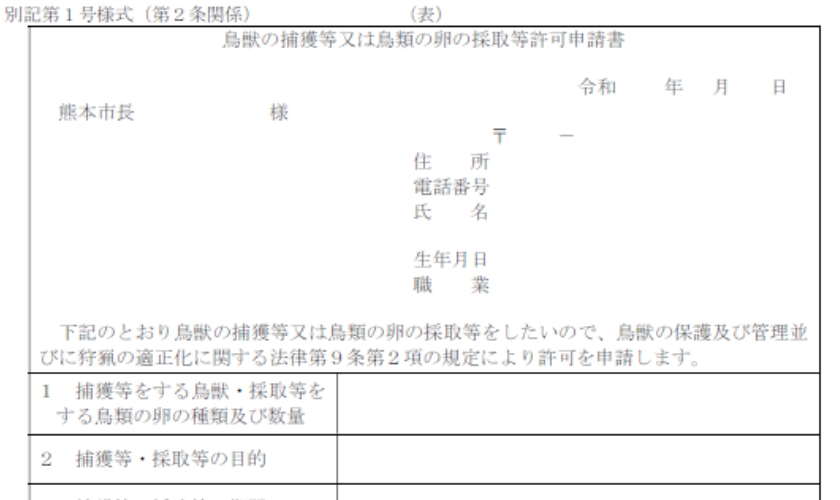

自治体に有害鳥獣捕獲を申請し、許可を得た上で実施します。

-

箱わなを使った捕獲

餌を入れた箱わなを設置して捕獲します。

-

有害鳥獣捕獲申請書

捕獲に際して、必ず管轄行政に申請書を提出します。

獣害

近年、都市部でもハクビシン、アライグマ、コウモリなどの外来種による被害が増えています。家屋の床下や屋根裏などに入り込み、建物の被害に加え感染症のリスクや精神衛生的にも影響をもたらします。また、シカ、イノシシ、サルなどによる農業被害や林業被害も大変深刻な問題です。これらの背景には、生態系の変化のみならず、開発の深耕による野生動物の生息地の分断・縮小や、中山間地域の衰弱に伴う森林や農地の荒廃など環境変化に伴う影響も大きいと考えられます。

生態について

イタチ

テン

- イタチの体長は、オスが30~40㎝、メスが20~30㎝

- テンの体長は、オスが40~60㎝、メスが30~50㎝であり、イタチより一回り大きい。

- いずれも雑食性で、ネズミなどの哺乳類、鳥類、昆虫、魚やカエル、果物などあらゆるものを食べる。

- 住宅の屋根裏などに棲みつくことが多い。

- 春に3~5匹ほどの子を産む

テン

アライグマ

- 夜行性だが、昼間も目撃されることがある。

- 体長は40cmから60cm。目の周りに黒いマスク模様があり、尻尾は シマ模様。指が長く5本ある。

- 雑食性で、小動物や昆虫だけでなく、庭木の果実や生ごみなども荒らす。

- 木登りや泳ぎが得意で、家屋や屋根裏に侵入することもある。

- 成獣になると力が強く、ワナにかかった直後は気が荒くなることがあり、注意が必要である。

ハクビシン

- ネコ目ジャコウネコ科で尾が長く、額から鼻にかけて白い筋がある。

- 頭胴長60センチメートル前後、尾長40センチメートル前後で尾が長いのが特徴。

- 夜行性の動物なので夜間を中心に活動する。

- 主に民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている。

- 1年に1回、不定期に平均2頭から3頭の子どもを出産します。

- 雑食性で小動物や農作物に被害を与えるほか、生ごみなどをあさることもある。

タヌキ

- 頭胴長で50~60センチメートル、尻尾を入れると60~80センチメートル程となる。

- イヌ科に属し、鼻の長い顔つきや足跡がイヌに似ている。

- 単独または家族単位で行動し、複数のタヌキが一定の場所に「ため糞」をするという習性がある。

- 昆虫やミミズ、果実・堅果、種子類や穀物のほかに、爬虫類や甲殻類、小動物、死骸や生ごみ・ドックフード等も食べる。

アナグマ

- 頭胴長は約40~60センチ程度、尻尾は10~15センチほどで体重は10kg前後。

- 体の大きさや色が似ていることから、タヌキやアライグマ、ハクビシンなどと見間違えられることも多くある。

- おもに里山の森林域で土中に巣穴を掘って生活するが、都市部に出没するケースもあり、建物の天井や床下などに住み着く。

- 雑食性であり、昆虫やカエル、モグラ、ミミズなど動物質のものを好むが、果実類などを食べることもある。

駆除について

獣が、住宅の天井裏に生息し、毎晩ドタバタと音がして眠れないというご相談をお受けします。また騒音だけでなく、糞尿のにおいやシミ、ダニの発生などの被害ももたらします。

獣の対策は、捕獲と侵入口の封鎖があります。

捕獲

捕獲は、主に箱わなを使用して行います。

箱わなの中に餌を設置しておくと、1~2日で捕まります。餌は獣が好む、唐揚げ、魚肉ソーセージなど動物性タンパク質でやや臭いが強いものを選ぶと効果的です。

-

餌付け

箱わなに餌を設置しておきます。

-

捕獲

捕獲されたテン

侵入口の封鎖

捕獲と合わせて、再発防止のために侵入口を封鎖することもあります。

獣は、頭が入ればどこでも侵入できるため、さまざまな経路から家屋に侵入します。よく使われる侵入経路には、次のようなものがあります。

- 棟(むね)の屋根材と屋根材の継ぎ目

- 床下通気口や天井裏通気口の隙間

- 破風(屋根の三角形の天井裏に風が通る部位)

- 縁側の下

- エアコン導入部や室外機近くの壁穴

-

天井裏の糞

天井裏に生息している痕跡として糞があります。

-

侵入口付近の糞

日常的に出入りしている屋根のすき間周囲にも糞が落ちていることがあります。

-

屋根のすき間

住宅の屋根の侵入口をパンチングメタルで封鎖します。

-

床下通気口

床下通気口も主な侵入経路となります。

-

配管のすき間

配管の隙間から侵入することもあります。